我国

-

我国科学家实现光芯片研究新突破 光芯片短缺或将持续至2026年底

记者从上海交通大学获悉,该校科研人员近日在新一代光计算芯片领域取得突破,首次实现了支持大规模语义媒体生成模型的全光计算芯片。相关成果12月19日发表于《科学》杂志。

-

我国全自研新一代工业无线通信芯片在沈首发

工业企业数字化转化、智能化改造有了核心利器。日前,在沈阳中国工业博物馆,两款我国完全自主研发的新一代工业无线通信芯片揭开面纱,标志着我国在工业无线通信技术领域取得了从标准引领、技术领先到芯片首发的关键性突破。

-

首次!我国芯片领域取得新突破

光刻技术是推动集成电路芯片制程工艺持续微缩的核心驱动力之一。近日,北京大学化学与分子工程学院彭海琳教授团队及合作者通过冷冻电子断层扫描技术,首次在原位状态下解析了光刻胶分子在液相环境中的微观三维结构、界面分布与缠结行为,指导开发出可显著减少光刻缺陷的产业化方案。

-

我国科学家开发出可规模制造的光子芯片材料

光子芯片是未来信息产业的重要基础,业界一直在寻找可规模制造光子芯片的优势材料。中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员欧欣领衔的团队在该领域取得突破性进展,他们开发出钽酸锂异质集成晶圆,并成功用其制作高性能光子芯片。该成果5月8日发表于国际学术期刊《自然》。

-

我国科学家开发出可规模制造的光子芯片材料

光子芯片是未来信息产业的重要基础,业界一直在寻找可规模制造光子芯片的优势材料。中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员欧欣领衔的团队在该领域取得突破性进展,他们开发出钽酸锂异质集成晶圆,并成功用其制作高性能光子芯片。该成果5月8日发表于国际学术期刊《自然》。

-

我国科学家实现钽酸锂集成光子芯片批量制造

5月8日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所(以下简称上海微系统所)研究员欧欣团队与瑞士洛桑联邦理工学院Tobias Kippenberg团队合作,在钽酸锂异质集成晶圆及高性能光子芯片制备领域取得突破性进展。

-

我国专家当选ISO汽车感知传感器工作组召集人

据工信部网站消息,2024年4月,我国牵头提出的《道路车辆 车载激光雷达试验方法》(ISO 13228)、《道路车辆 车外感知毫米波雷达探测性能试验方法》(ISO 13389)两项国际标准提案经国际标准化组织道路车辆技术委员会(ISO/TC22)投票表决正式立项。

-

我国专家当选ISO汽车感知传感器工作组召集人

据工信部网站,2024年4月,我国牵头提出的《道路车辆 车载激光雷达试验方法》(ISO 13228)、《道路车辆 车外感知毫米波雷达探测性能试验方法》(ISO 13389)两项国际标准提案经国际标准化组织道路车辆技术委员会(ISO/TC22)投票表决正式立项

-

百迈客生物发布我国生命科研行业最新空间转录组芯片百创S3000

空间转录组技术是结合成像、生物标记、测序及生物信息学等工具对组织切片的基因表达进行空间定位的一项技术。先后在2023年,被评选了在未来最有潜力对世界产生极大影响的十大技术之一;在2022年,被Nature评为值得关注的七大技术之一;在2020年被Nature Methods评为年度技术方法等等。

-

突破!我国科学家研发出“神奇材料”,无需芯片和电池便可发光

你见过穿上身就能发光发电的纤维吗?你期待智能可穿戴设备实现哪些功能?对于未来的人机交互场景,你又是如何畅想的呢?据东华大学官微,近日,东华大学材料科学与工程学院先进功能材料课题组在Science(《科学》)上发表了题为“Single body-coupled fiber enables chipless textile electronics”的研究论文。

-

AI观察 | Groq芯片爆火给我国AI芯片产业发展带来的3个启示

近日,硅谷初创企业Groq推出一款全新的AI芯片,声称实现了“地表最强推理”——在Groq上运行大模型的推理速度较英伟达GPU提高10倍甚至更高。该消息一出,迅速攻占了各大科技媒体板块头条。

-

我国再添MEMS传感器产线 助力战略新兴产业发展

记者从中国电子科技集团获悉,近日,MEMS(微电子机械系统)传感器产业创新基地竣工揭牌仪式在河北省石家庄市举行。新建的MEMS传感器封装测试与系统集成产品线,可新增2000万只(套)/年的MEMS传感器生产能力。

-

搭载自主芯片!我国第三代超导量子计算机,上线运行

6日,记者从安徽省量子计算工程研究中心与量子计算芯片安徽省重点实验室获悉,中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”今日在本源量子计算科技(合肥)股份有限公司(以下简称本源量子)上线运行。

-

已成智能手机“标配”,我国北斗产业进入高质量发展新阶段

今年以来,我国北斗产业持续保持高速增长,应用规模不断扩大,应用深度持续增强。最新数据显示,北斗在国内导航地图领域实现主用地位,北斗定位服务每天被使用超过 3600 亿次。今年,北斗已成智能手机的“标配”,申请入网的 300 多款智能手机都支持北斗定位。

-

我国首个可信数据空间标准发布

11 月 27 日消息,由工业互联网产业联盟、可信工业数据空间生态链、华为云等等单位共同举办的 2023 全球数商大会-数据基础设施暨可信数据空间创新发展论坛于 26 日召开。

-

“物联网+”驶入发展“快车道” 2023年我国物联网连接数预计超23亿

央视网消息:物联网是物与物之间进行信息交换和通信的网络,也被称为“万物相连的互联网”。记者从正在北京举行的世界物联网大会了解到,今年我国物联网连接数有望超过23亿,预计同比增幅达30%。

-

我国首次实现北极点卫星通信,后续南、北极区全覆盖

芯物联11 月 6 日消息,据上海航天技术研究院(IT之家注:中国航天科技集团有限公司八院)消息,不久前,由自然资源部组织的中国第 13 次北冰洋科学考察队乘“雪龙 2”号极地科考破冰船返回上海,科考任务圆满完成。

-

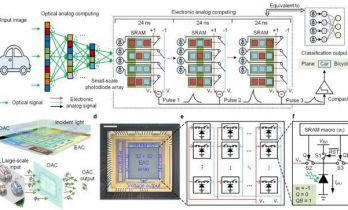

我国科学家研制出首个全模拟光电智能计算芯片

经长期联合攻关,清华大学研究团队突破传统芯片的物理瓶颈,创造性提出光电融合的全新计算框架,并研制出国际首个全模拟光电智能计算芯片(简称ACCEL)。经实测,该芯片在智能视觉目标识别任务方面的算力可达目前高性能商用芯片的3000余倍,为超高性能芯片的研发开辟全新路径。该成果近日发表于《自然》杂志上。

-

算力提升三千余倍!我国芯片领域实现新突破

近日,清华大学自动化系戴琼海院士、吴嘉敏助理教授与电子工程系方璐副教授、乔飞副研究员联合攻关,取得芯片领域关键成果。他们研发的ACCEL光电计算芯片,在多项复杂智能视觉任务中,达到现有高性能芯片相同准确率的同时,国际首次实测算力提升三千余倍,能效提升四百万余倍,为超高性能芯片研发开辟全新路径。相关成果发表在《自然》杂志上。

-

工信部:今年前三季度我国软件业务收入 87610 亿元,同比增长 13.5%

10月25日,工信部发布了2023年前三季度软件业经济运行情况,我国软件业务收入8.76万亿元,同比增长13.5%,利润总额1.01万亿元,同比增长18.3%。分领域来看,2023年前三季度,我国软件产品收入2.05万亿元,同比增长10.3%,占全行业收入的比重为23.4%。